こんにちは。

名古屋で住宅購入を検討している方専門の不動産エージェントとして活動している満月FP宅建士事務所の代表の望月です。

FPとしても活動しているため、特に資産形成として住宅購入を検討されている方に支持されております。

FPとしての知見を活かした住宅購入のアドバイスを受けたい方はぜひ弊社にご相談ください。

望月さん、こんにちは。

本日は物件の築年数についてお聞きしたいです。

どうしても新築や築浅がいいなって思ってしまうのですが、いかんせん立地を気にすると予算が合わなくなってしまいます。高経年物件を選ぶポイントを教えてください。

かしこまりました。

そうですよね、どうしても新築や築浅に目が行き、中古というだけで何か不安感があったりするものですよね。

それでは今回は築年数についての考え方につてご説明します。

どうぞ最後までお付き合いください。

1.資産性と居住性のカギを握るのは築年数?!

いままで不動産の資産性を担保する大部分は立地であることをお話ししました。

まだ読んでいない方は以下の記事をご参照ください。

さて、皆さんお気づきかもしれません。

『そりゃいい立地に住みたいけど高くて買えないよ!』

と

はい、同じくらいの予算で探そうとするとどうしても古い物件しかないです。

そうなんです。そこで私は築年数が古い物件をおすすめいたします。

古いと耐久性とか大丈夫なんですか?

特に今築30年くらいの物件は10年後とかに築40年になってるわけで・・・

そんな物件売れるかなぁって思ってしまいます。

質より量を重視されていた時代に建っている住宅はおすすめしませんが、品質を重視するようになった年代の住宅であれば築年数が経ったとしても依然価値は高まると推測できます。

その理由を建てられた年代の背景に照らし合わせてご説明していきます。

よろしくお願いします。

2.不動産の時代背景を見ていこう

1970年代は住宅大量供給時代

おおよそ築50年くらいの物件で第2次ベビーブームの時期と被ります。

このころは高度経済成長によって都市部の人口が増え、住宅用地がなく、郊外に公団住宅等を林立させた時代です。

このころは人口が増えるスピードが異常で住宅がとにかく不足していたため、質より量の時代といえます。

耐震性、断熱性、遮音性、メンテナンス性ともに低くよっぽどのことがない限りおススメできない物件です。遮音性に大きく影響するコンクリートスラブの厚みはこのころでおおよそ120㎜くらいがメインとなっていてかなり薄めです。

旧耐震物件と言われ、震度5程度の地震に耐える構造計算しかされていない物件が多いので、東海圏で広範囲で震度7程度が予想される東南海地震が発生したら倒壊の危険性が高いので担保価値が著しく落ちます。

メンテナンス性も悪いため給排水管の交換等もできないことが多く、スラム化しやすいマンションといえます。

おすすめ度:★☆☆☆☆

1980年代も引き続き住宅大量供給時代

安いマンションを探していると築40年ぐらいのマンションが大量に出てくるかと思います。

築年数が1982年を超えている物件は新耐震基準といって現行の建築基準法で定められている耐震基準でマンションが建てられています。

現行の耐震基準は震度6強から7程度の地震でも建物が倒壊しないことが求められています。

つまり安全性が担保されているマンションとなり、新耐震基準は旧耐震基準と比べて資産性に大きな違いがあります。

旧耐震と新耐震の境目になるので、年数は注意深く確認する必要があるでしょう

メンテナンス性や断熱性、遮音性はまだ発展途上感は否めないです。

まだ給排水管は躯体に埋まっていたり、給排水管分スラブを下げたり等の工夫を凝らしておらず、居室と給排水管が通る床との高さを合わせていないため各部屋間の段差がある物件が多いです。

リノベーション工事でバリアフリーにできなかったりできてもかなりの費用が掛かるような場合、競合物件に負ける可能性が高く、資産性は保ちづらいといます。

マンションの耐久性はコンクリート強度とコンクリートかぶり厚で決まります。

コンクリート強度とは水セメント比で決まるといわれています。

水セメント比が高い=水分量が多いコンクリートは施工性が高いものの弱く、

水セメント比が低い=逆に水分量が少ないコンクリートは施工性が悪いものの強いといえます。

住宅大量供給時代の当時はマンションだけでなく道路や等橋梁、トンネルといったインフラ整備にもたくさんのコンクリートを使われており、セメント量が少なく済む水セメント比の高いコンクリートが使用されているため耐久性に乏しいマンションといえます。

おすすめ度:★★☆☆☆

1990年代はバブル黄金期と暗黒期の玉石混交時代

1990年初頭はバブルまっただ中でとにかく土地と建築費が高騰していた時代です。

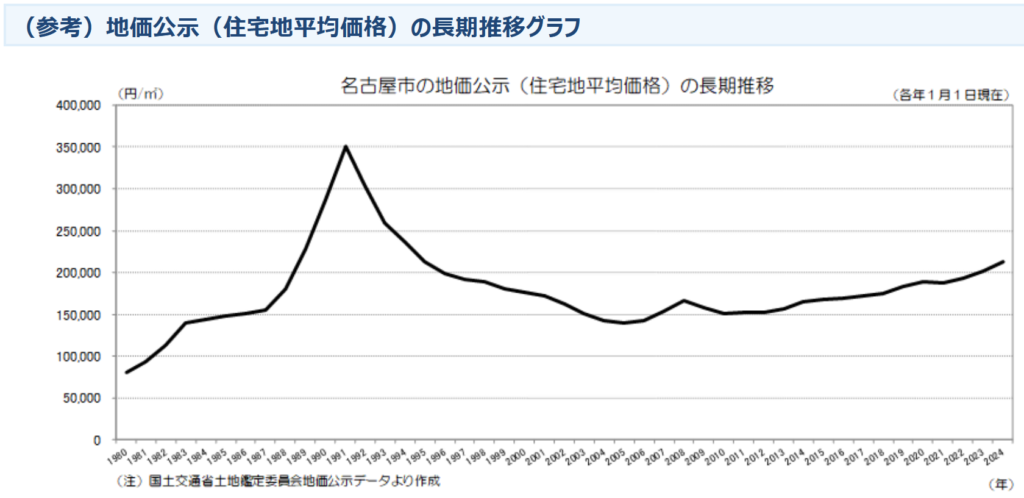

名古屋市の平均地価はバブル期(1988年~1992年ごろ)が最大となっています。

このころのマンションは豪華絢爛なつくりをしている物件だったり逆に価格を抑えるために専有面積を狭めたり仕様を落としたりでコストカットが著しい玉石混交の時代といえます。

豪華なマンションだとエントランスホールが2階まで貫いて吹き抜けになっていたり外壁がタイル貼りだったりしています。

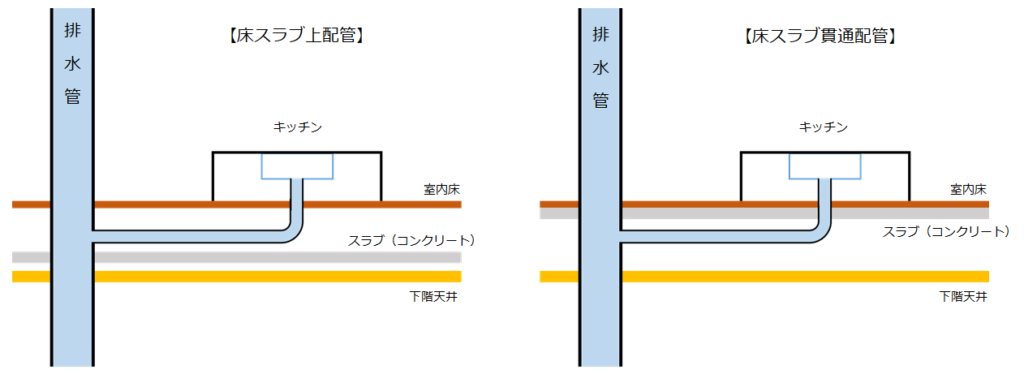

また1990年後半からメンテナンス性が大きく向上されます。

給排水管は床スラブ上配管と床スラブ下配管に大きく分かれ、床スラブ上配管であれば水回り設備の交換の際に給排水管の交換がしやすいです。

床スラブ下配管の場合、区分所有者の独断で配管交換工事ができず、古い給排水管を埋めて新たに配管を新設する必要があったりします。

2000年代初頭はマンション黄金期

この時代はあらゆる面でお買い頃なマンションができる用意が重なり、中古市場におけるマンション黄金世代といえます。

・時代背景

ITバブル崩壊に伴い、あらゆる企業が資産の現金化を目的に、自前の不動産を手放したとされます。

事業が儲かっていないのでオフィスビルではなく駅前の好立地はマンション用地として入札され、駅近高層マンションが林立した時代です。

この年代のマンションは好立地マンションが多いのです。

・品確法施行による高性能&高耐久化の促進

品確法という法律が2000年4月に施行され、マンション販売業者は10年間の品質保証責任を課せられることになりました。

これにより給排水管を高耐久樹脂管を採用したりコンクリートスラブ厚を厚くしたりして高耐久性能に舵切りをするようになりました。

高耐久性を求められるようになった背景でマンションに使用されるコンクリートも高強度コンクリート(水セメント比45%~50%)が普及し、マンションの高耐久化に貢献しました。

このころからマンションの構造がSRC造(鉄骨鉄筋コンクリート)からRC造(鉄筋コンクリート)のマンションが増えています。高強度コンクリートの台頭によりい、RCだけで構造が保つようになったんですね。

また品確法に基づき住宅性能表示制度が開始され、住宅の性能が素人でも分かるようになったことで、各社で競争が強まり、より住宅性能を意識した建物づくりが行われるようになりました。

コンクリートスラブ厚は180㎜程度が一般的で遮音性に大きく貢献しています。

このころになるともう上階の音や隣の部屋の音はほとんど気にならなくなるでしょう。

・管理の良し悪しが見えてくる

2000年代初頭というと築20年~築25年ごろですが、1回は大規模修繕が終えている時期であり、2回目の大規模修繕に向けて検討をしようかという頃合いです。

大規模修繕でどの程度の費用が掛かり、将来的にどれくらい足りなくなり、現実的な修繕積立金等の値上げで収まるのか、はたまた非現実的な値上げが必要なのか、が見えてきます。

『マンションは管理を見て買え』

こういう格言があるくらいにマンションは管理状況が大切です。

新築ではこの管理状況が見えない分中古不動産には管理が見えるというアドバンテージがあります。

築浅でもこの管理状況は見えてこないため大規模修繕を行った履歴が見えるくらいの年代のマンションがいいのです。

・現代のトレンドに則っている

バリアフリーの物件が増え始め、段差が一切ない間取りが増え始めたのもこの年代です。

実際に2006年ごろにバリアフリー法が施行されており、高齢化や障がい者等への意識が向けられた時代といえます。

ペット可物件が増えたのも2000年代からとなります。

マンションの管理規約にペットの飼育に関する条文を入れ始めたのがこのころで、ペットブームやペットを家族として受け入れる社会的背景が要因と言われています。

実際に中古マンションを探している方で築古マンションではペット不可のマンションが多いなあと感じる方も多いのではないでしょうか?

築20~25年と聞くと築浅だなあと感じる方は少ないはずです。年数は結構経っていますがいろいろな背景によってかなり魅力的な物件が多くある年代です。

おすすめ度:★★★★★

2000年代よさそうだな

2009年~2013年もマンション黄金期Part2

2010年代初頭も時代背景によっておすすめなマンションが建つ年代です。

・リーマンショック

2007年~2008年ごろのミニバブル期は土地価格が上がりましたが、実質賃金は上がらず、住宅需要が落ちないようコストカットが図られた時代であまりいい物件がありません。(例えば専有面積が狭い物件が多いです。)

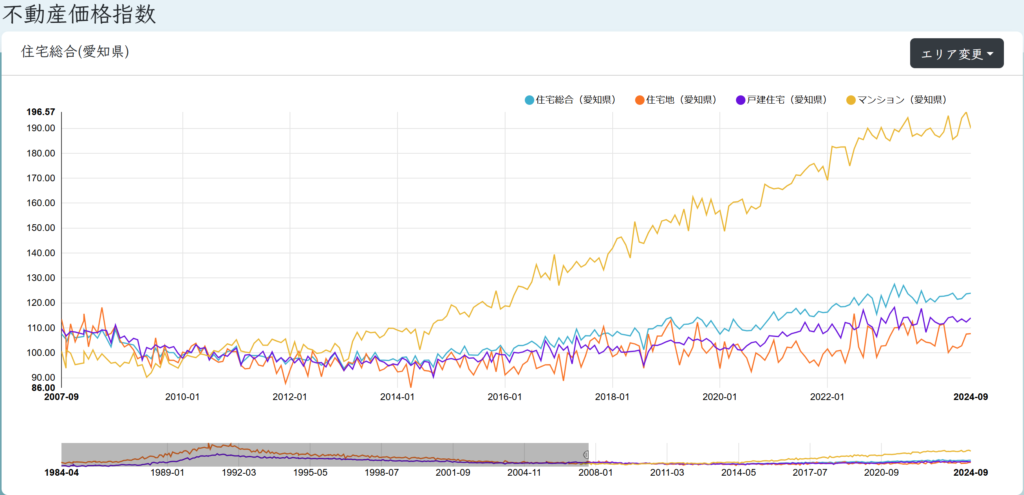

上記の画像を見ても分かるようにミニバブルによって2008年ごろピクッと地価が上がっているのが分かります。

2009年ごろからリーマンショックが起き、第2次安倍政権による大規模金融緩和(2013年)が行われるまでの4~5年ほどは良質なマンションが多く増えました。

ITバブルと同様に駅前立地が多く、好立地で割安感のある物件が多く出た時期といえます。

・超円高時代突入

リーマンショックにて円高基調になっていき、2011年ちょうど東日本大震災と被る時期に1ドル80円を割り込むほどの円高時代が到来しています。

住宅建材に使用される木材は半分以上が輸入木材と言われており、円高ドル安の時代は安くていいものを建てられる時代だったといえます。

・東日本大震災

2011年3月11日は東日本大震災の発生日として多くの国民の心に地震の恐ろしさが刻まれているかと思います。

それを受けて、このころから建てられたマンションは耐震性だけでなく、制震装置や免震装置を備えたマンションが多く見受けられます。

難点はあまりに品質がいいので中古マンションといえども価格が落ち切っていない、むしろ上がっているマンションも多く見受けられ、割安感はあまり感じられないかもしれません。

おすすめ度:★★★★☆

2014年~現在はマンション格差激化時代

大規模金融緩和によって住宅ローン金利の低下が激化し、住宅需要の押し上げと職住近接需要が高まったことからマンション独り勝ち時代に入ります。

駅前再開発もこのころから各地で行われ、高くても買われるため富裕層向けに非常に品質のいいマンションが建てられました。

また金利が低く、高くても買われることから、庶民層でも買える新築マンションも林立するようになり、専有面積は狭く、仕様も(よく言えば)シンプルなつくりで建てられてるマンションが散見されます。

特にここ4~5年くらいのマンションは土地も高ければ建築費も高く、まさに富裕層以外は手が出さないほうがいい物件がゴロゴロ経っています。

高くて品質のいいマンションは今後もその希少性から資産価値は維持されるでしょうが、時流に乗って品質の悪いマンションを高買いしてしまった方は売るときに苦労するのではないかなと危惧しています。

おすすめ度:★★★☆☆

3.年代別マンションおすすめ表

| 耐震性 | 断熱性 | メンテナンス性 | 耐久性 | 平均専有面積 | 立地 | トレンド性 | 価格のお手ごろ感 | 総合評価 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1970年代 (築44年以降) | |||||||||

| 1982年以降 (築43年以内) | |||||||||

| 1988年以降 (築37年以内) | |||||||||

| 1995年以降 (築30年以内) | |||||||||

| 2000年以降 (築25年以内) | |||||||||

| 2009年以降 (築16年以内) | |||||||||

| 2014年以降 (築11年以内) |

予算が合えば新築や築浅マンションを選べばいいと思いますが、コストパフォーマンスでいうと2000年ごろや2010年前半ごろのマンションが品質面でねらい目だといえますね。

マンションの断熱性能の低さは二重サッシで補えますので、そこまで懸念材料にはなりません。

築年数にこだわってましたが、むしろ最近のほうが割高でいい物件は築20年ごろだと知って驚きです。

郊外で探さなくても好立地な築古マンションで『自分に合ったちょうどいい住宅』を探していこうと思います!

そうですね。自分にとって何を優先して何なら我慢できるかをしっかり精査して自分にとってちょうどいい(心地いい)住宅を探していきましょう。

上表について必ずしもその年代のマンションがその仕様で建てられているということを証明するものではありません。特に二重床・二重天井などは現在の新築マンションでも採用されたりされなかったり混在しています。

4.2000年代のマンションが今後も価値が維持される理由

マンションの年代別の特徴が分かったところで、次になぜ築古でもマンションの価値が維持されていくと推測できるかについてご説明いたします。

マンションの年代別の特徴が分かったところで、次になぜ築古でもマンションの価値が維持されていくと推測できるかについてご説明いたします。

建築基準法の耐震性に関する規定は大きく3回の改正があります。

1982年以前の建基法(旧耐震基準)、1981年6月改正の建基法(新耐震基準)、2000年6月改正の建基法(2000年基準)

このうち2000年基準は木造住宅に関する耐震既定の改正のため、マンション構造に関しては1982年以降大きな改正が無いということです。(マンションに関しては変える必要がないくらいすでに81年の改正で構造安定性の担保はされているといえます)

耐震性の違いは安全性だけでなく金融機関の融資姿勢にも大きく影響が出ます。

現在フラット35は旧耐震物件では原則融資しないため、銀行等の住宅ローンの借り入れが難しい非正規の方や個人事業主の方などの買い手がフラット35を利用して旧耐震物件を購入する手段がありません。

当然、買い手が狭まるので物件価格は下落圧力が高まり資産価値の低下要因につながります。

耐震基準が大きく違うので、現在の築45年(旧耐震)とこれからの築45年(新耐震)では資産価値に大きな差が出るだろうと予測できます。

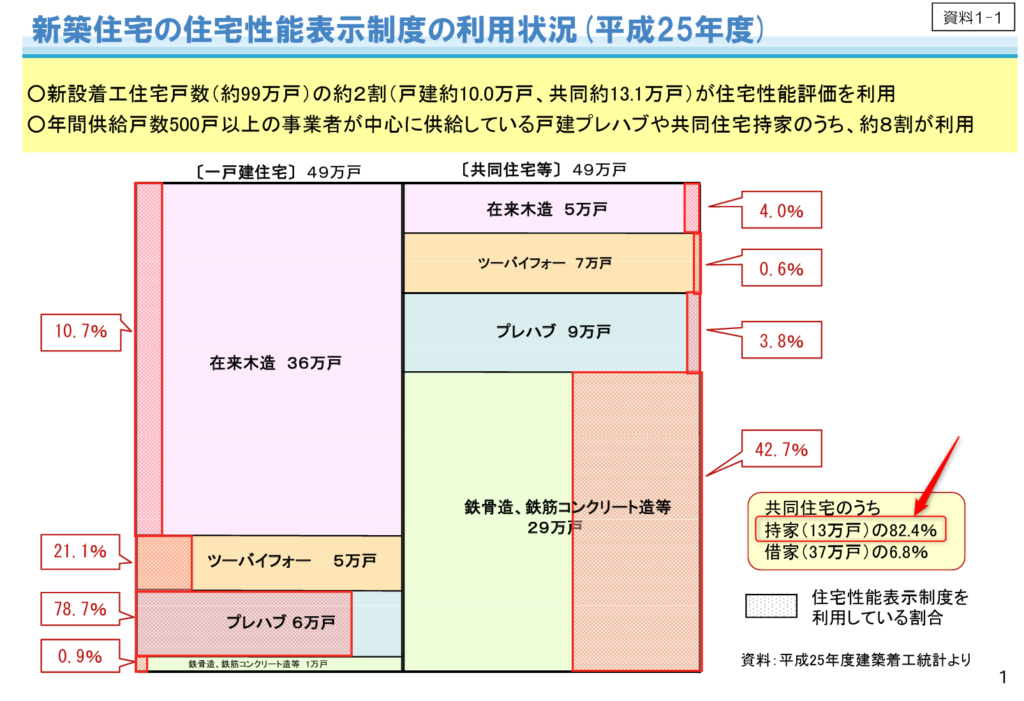

2000年の品確法施行により住宅性能表示制度が始まり、マンション分譲業者は差別化のために性能評価で高性能を謳うようになりました。

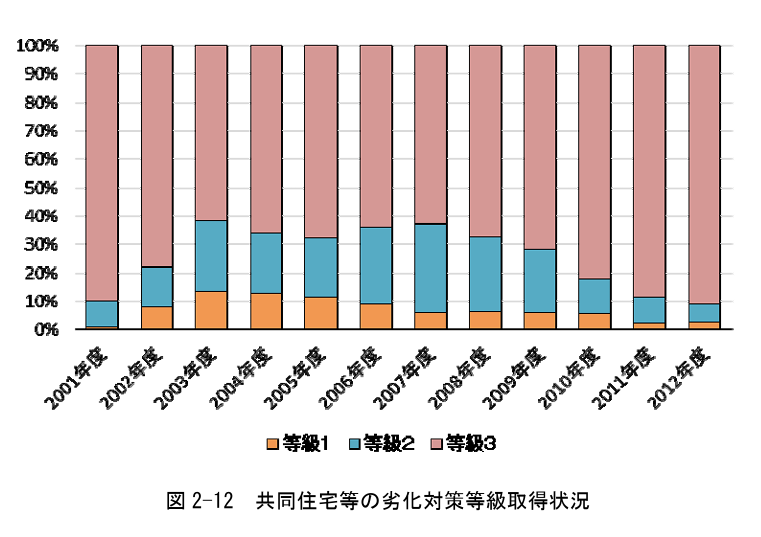

少し古いですが以下の資料を参考にします。

共同住宅の着工戸数に対して持家(分譲マンション) の取得割合は8割を超えています。

平成25年度の時点でこれだけあるので現在ではもっと高いと推測できます。

それだけ高性能が時代に求められているということだと思います。

そしてマンションはその性質上、耐震等級3にすることが非常に難しいです。

梁や柱など太くしないといけないので解放感や居住性が悪化し売れなくなりますからね。

そのためトレンドとなったのが、マンションの長寿命化を謳う「劣化対策等級」や「維持管理対策等級」の取得です。

ほとんどのマンションで劣化対策等級3を取得しているのが分かります。

劣化対策等級2ないし3を取得するにはコンクリートの品質が求められます。

コンクリートの品質はコンクリート設計強度とコンクリートかぶり厚さによって決まります。

コンクリート設計強度・・・コンクリートの強さはN/m㎡(ニュートンパー平方ミリメートル)であらわします。JASS5(日本建築学会の建築標準仕様)によると

| 耐久設計強度 | 大規模修繕不要期間 |

|---|---|

| 30N/ⅿ㎡ | 100年 |

| 24N/ⅿ㎡ | 65年 |

| 18N/ⅿ㎡ | 30年 |

となっています。

ちなみに劣化対策等級の厳密なコンクリート強度の数値は示されていませんが、劣化対策等級3の評価基準は「通常想定される自然条件および維持管理の条件の下で、3世代(約75年~90年)までは大規模な改修工事が不要になるよう対策されている。」なのでおおよそ24~30N/ⅿ㎡の強度のあるコンクリートだと想定されます。

このコンクリート強度を出すために重要なのが水セメント比と言われており、

およそ50%以下であると高強度が出るといわれています。

ちなみにタワマンでは超高強度コンクリートが採用されている例も珍しくなく、150N~200N/ⅿ㎡(水セメント比20%以下)を1階の柱とかに採用しているそうです。

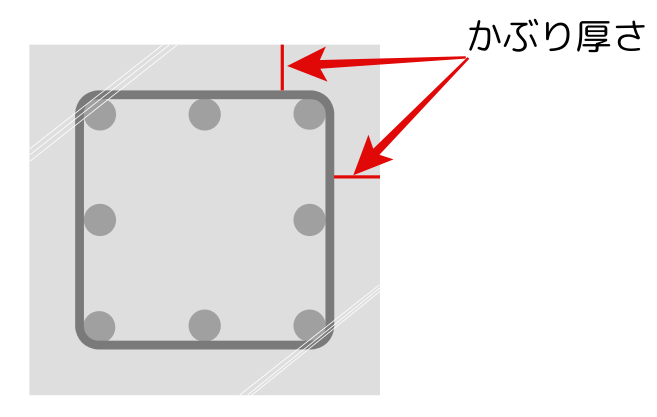

コンクリートかぶり厚さ・・・鉄筋を覆うコンクリートの厚さのことをいいます。住宅性能評価の劣化対策等級の評価基準においては各部位のかぶり厚さの最小基準が定められています。

鉄筋コンクリートはコンクリートと鉄筋の弱点を互いに補うことでその強度を出しています。そんな鉄筋を錆び(酸性化)から保護するためにコンクリート(アルカリ性)で覆っています。

このコンクリートは空気(二酸化炭素)に触れると中性化(アルカリ性の低下)していくという性質があります。コンクリートの中性化が進行し鉄筋にまで到達すると鉄筋が酸化し、本来の強度を保てなくなっていくことになります。

これがマンションの物理的な寿命になります。

つまりコンクリートの中性化を遅らせることがRC造の長寿命化の根幹であり、そのためにコンクリートのかぶり厚さだったり外壁材の防水塗装だったりが重要になるということです。

住宅の寿命を長くするにはメンテナンス性の容易さも大事です。

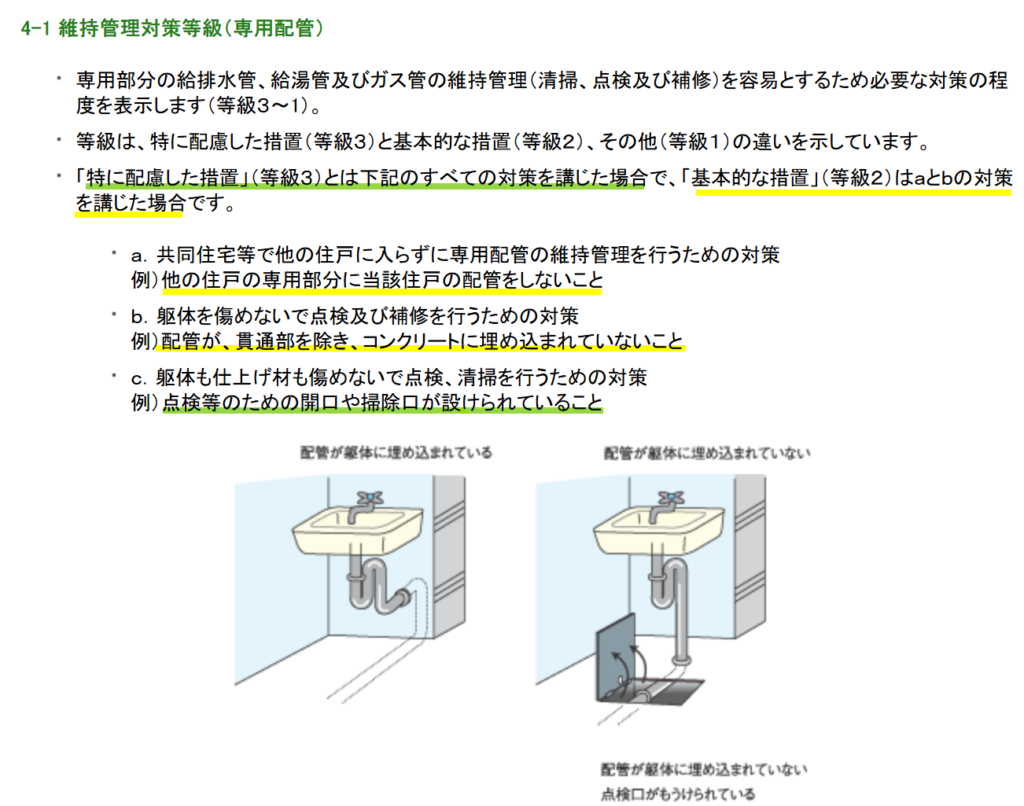

以下の画像はマンション等の維持管理対策等級の取得状況になります。

2000年以降新築されたマンションのほとんどが共用部、専用部のどちらともで維持管理対策等級2ないし3を取得していることがうかがえます。

住宅性能表示制度のおかげで各社が最高等級を謳うべく住宅性能の向上が促進されたのはいい傾向です。

専用配管の等級2で配管が床スラブ上配管かつ躯体に埋まっていないこととなっています。

共用部も似たような評価基準なので2000年以降のマンションのほとんどが、築40年以上の高経年マンションになったとしてもリフォームで新築と同様の設備にすることが可能です。

現在40年ぐらい経つマンションは配管が躯体に埋まっているものも多く、配管の交換ができず、配管の更新の際は旧配管は埋めて、専有部に露出させる形で配管しているマンションも多くあります。

こうするしかリフォームができないマンションとしっかり配管も含めて交換できる2000年以降のマンションが築40年程度になったとして同じような評価になるとは到底思えませんね。

新築マンションの価格は依然上昇を続けており、下がる見込みはないでしょう。

理由はまず新築マンションが開発されるエリアが都心部に多く、さらに人件費の高騰が挙げられます。

それでも物件価格を据え置くには専有面積を小さくするか使用を落とすしかありません。

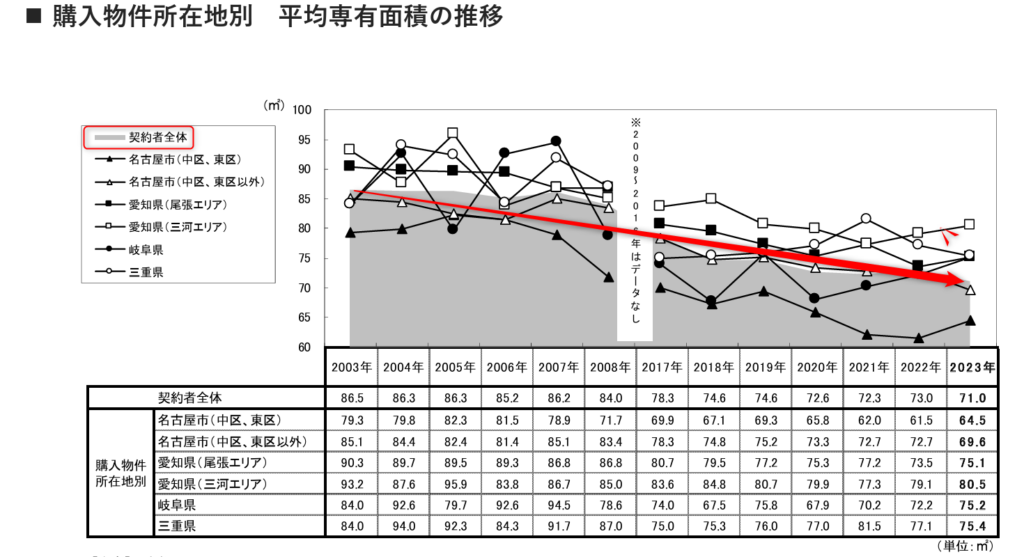

(株)リクルート社の調査によると東海圏では2003年から2023年の10年間で10㎡近く面積が減少していることが分かります。

10㎡は約6畳の居室に相当します。部屋の大きさは変えずに3LDKから2LDKになっているか、1部屋4畳くらいの部屋で3LDKになっている間取りが増えたということですね。

子供のいないDINKS世帯が職住近接を望んで都市部の2LDKとかの新築マンションを買うのはいいですが、ファミリー世帯でも職住近接を望む世帯は今後も必ずいます。

そんなときに2000年前半に建てられた専有面積の広い駅近のマンションが中古で売られていたらニーズが無いわけがありません。

上記の理由から2000年代以降のマンションは築年数が40年になろうが現在(2025年時)の築40年マンションと同じような評価にはなりづらいといえるかと思います。

もちろん2000年代以降のマンションがすべて資産価値が維持されるとはことはないです。

立地が良くて高品質が担保されており、管理状況の良い物件が大前提で、それらは2000年以降のマンションが多いというだけです。

5.まとめ

- マンションは築年数ではなく建てられた年代によって資産価値が大きく異なる)

- 旧耐震物件(1982年以前)に建てられたマンションは極力避ける

- バリアフリー化やペット可物件といった近代的マンションは2000年ごろから

- 品確法施行後のマンションは品質がいい(高耐久)マンションが多く供給されている

- 大規模修繕を実施しているマンションは管理状況を把握できる点が魅力

- 最近の新築は高すぎる。格差が広がっているので庶民の手が届く新築マンションは見えないコストカットがされている可能性が高い。

- 2000年以降のマンションは築年数が40年以上経っていても現在(2025年時点)の築40年マンションとは価格の維持の仕方が違うようだ