こんにちは。

今回は先回お話しした街選びの捕捉をご説明します。

『立地適正化計画』についてお話します。

まだ読まれていない方はぜひ前回の記事もご覧ください。

【不動産】街(自治体)選びについて【買い方】

たしか狭義の立地のところでありましたね。

そのとおりです!

不動産の購入において切っても切り離せない立地。

立地適正化計画はそんな重要な立地に関わる重要な自治体の取り決めになります。

住宅を購入を検討している皆さんにはぜひ意識してほしい内容になります。

立地適正化計画とは?

立地適正化計画は、都市機能を適切な場所に集約し、持続可能なまちづくりを進めるための計画です。主な目的は以下の通りです。

- 環境負荷の低減

- コンパクトなまちづくり

- 公共交通の利便性向上

- 災害に強いまちづくり

大まかにいえばコンパクトシティを目指して街づくりの再編をしていこうっていう動きのことです。

なんとなくわかったけどどうしてコンパクトシティを目指す必要があるんですか?

人口が減少していくことがほぼ確実な現代において、昭和の時代に拡大した市街地のままでは多くの自治体で効率的かつ公平な公共サービスの提供がままならなくなってしまうためです。このことを理解するためにはまずは都市計画の変遷を解説していきます。

都市計画法の変遷

| 和暦 (西暦) | できごと | 要約 | 決定権者 | 人口動態 |

|---|---|---|---|---|

| 昭和29年 (1954年) | 新都市計画法の制定 | 戦後復興のために制定 | 国 | 戦地からの帰還者で都市部で人口増加 (第1次ベビーブーム) |

| 昭和43年 (1968年) | 新都市計画法の全面改正 | 決定権が国から地方自治体に移譲される。 区域区分の導入等。(1回目の街の線引き) | 地方自治体 | 高度経済成長で郊外にまで人口拡大が進展 (第2次ベビーブーム) |

| 平成4年 (1992年) | 都市計画法の改正 | 立地適正化計画の概念が導入 | 地方自治体 | バブル崩壊によって人口拡大が止まる (第3次ベビーブームが起きない) |

| 平成12年 (2000年) | 都市再生特別措置法の制定 | 都市計画法と連動させて再開発を促す。 | 地方自治体 | 少子高齢化が各地で進む (都市部においても人口減少が始まる) |

| 平成26年 (2014年) | 都市再生特別措置法の改正 | 立地適正化計画を法制化。コンパクトシティ化を目指す。 (2回目の街の線引き) | 地方自治体 | 地方都市において過疎化が深刻に。 都市部や地方駅前再開発が進み、都心回帰トレンドに |

1回目の街の線引きでは市街化区域と市街化調整区域に線引きをしており、原則市街化調整区域では家を建てられないよう厳しいルールを設けました。

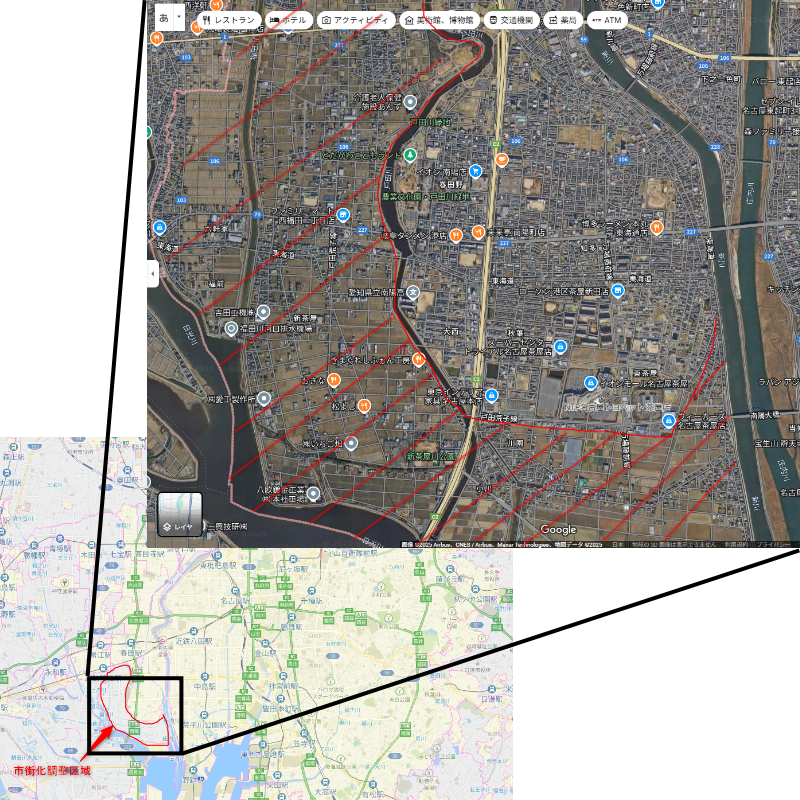

画像は名古屋市の港区のイオンモール名古屋茶屋付近の航空写真になります。

斜線部が市街化調整区域でそれ以外は市街化区域です。

市街化調整区域は田畑ばかりで市街化していないことが分かるかと思います。

確かにしっかりと都市計画どおりに市街化されているところとされていないところが分かれてますね。

名古屋市は大都市のためおおむね市域の9割以上が市街化区域、つまりほぼ全域で宅地化されています。

しかし今後の人口減少社会において市街化区域の中でもさらに線引きをして、ぎゅっと都市機能を中心部に集約させようとした動きを推進させようとしています。それが立地適正化計画です。

人口増加時代に制定された都市計画(街の線引き)では今の人口減少時代に対応しきれないから、人口減少時代に合った都市計画として立地適正化計画(第2の街の線引き)が必要だっていうことですね。

立地適正化計画のメリット

この章では立地適正化計画のメリットについて解説していきます。

立地適正化計画が進むエリアは、将来的に都市機能が集約され、利便性が向上します。これにより、物件の資産価値が維持・向上する可能性が高まります。

商業施設、医療施設、行政機関などが集約されることで、日常生活の利便性が向上します。特に、高齢者や子育て世帯にとっては、重要なポイントです。

公共交通が充実することで、自動車依存が低減され、環境負荷が軽減されます。また、徒歩や自転車での移動が容易になるため、健康的な生活を送ることができます。

資産価値や生活利便性だけでなく、健康や環境面にもメリットがあるんですね。

住環境はひとえにお金や利便性だけで語れるものではありません。

住環境に求めるものは100人いれば100とおりの考えがあります。

多くのメリットを享受できる可能性がある立地適正化計画は、今後の不動産購入において間違いなく重要視されるポイントとなるでしょう。

立地適正化計画を意識した物件選びのポイント

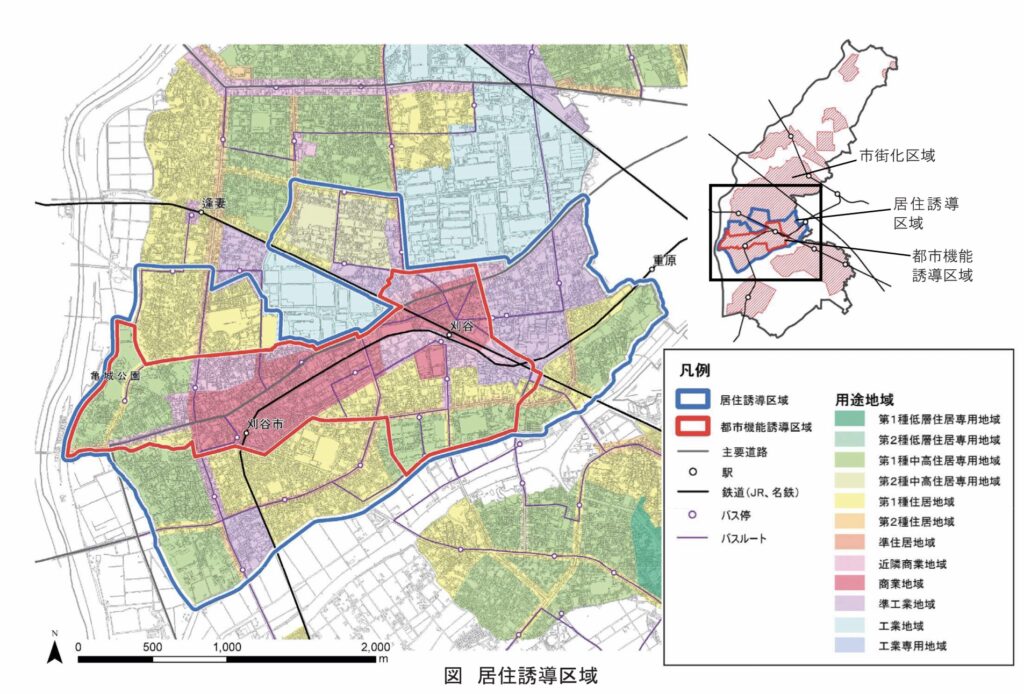

立地適正化計画では、都市機能が集約される「都市機能誘導区域」と「居住誘導区域」が設定されます。

主な違いは以下のとおりです。

| 項目 | 居住誘導区域 | 都市機能誘導区域 |

| 目的 | 住民が生活しやすい環境を整備 | 都市機能を集約し、経済活動を促進 |

| 主な機能 | 住宅地、医療・福祉施設、教育施設 | 商業施設、オフィス、文化・観光施設 |

| 対象者 | 住民(特に高齢者や子育て世帯) | ビジネス利用者、観光客、文化活動者 |

| 公共交通 | 日常生活に必要な公共交通が整備 | 広域的なアクセスが可能な交通拠点 |

| エリアの例 | 住宅地、郊外のニュータウン | 都心部、駅周辺(駅800m圏域等)、商業地 |

自治体によっては都市機能誘導区域または居住誘導区域のみを設定するところもあります。

公共交通が充実しているエリアは、立地適正化計画の重点エリアとなる可能性が高いです。バスや鉄道のアクセスが良い物件を選ぶことで、将来的な移動の利便性が確保されます。

名古屋市では特に地域の核エリアを拠点市街地としています。名古屋駅などの都心部だけでなく、地下鉄沿線の主要駅に指定されています。

各自治体が策定する立地適正化計画を確認し、地域の将来計画を把握することが重要です。特に、商業施設や医療施設の整備計画があるエリアは、将来的に生活利便性が向上する可能性が高いです。

最近では東海市に新駅が設置され(加木屋中ノ池駅)、周辺の利便性が向上し東海市の地価は近年上昇傾向にあります。

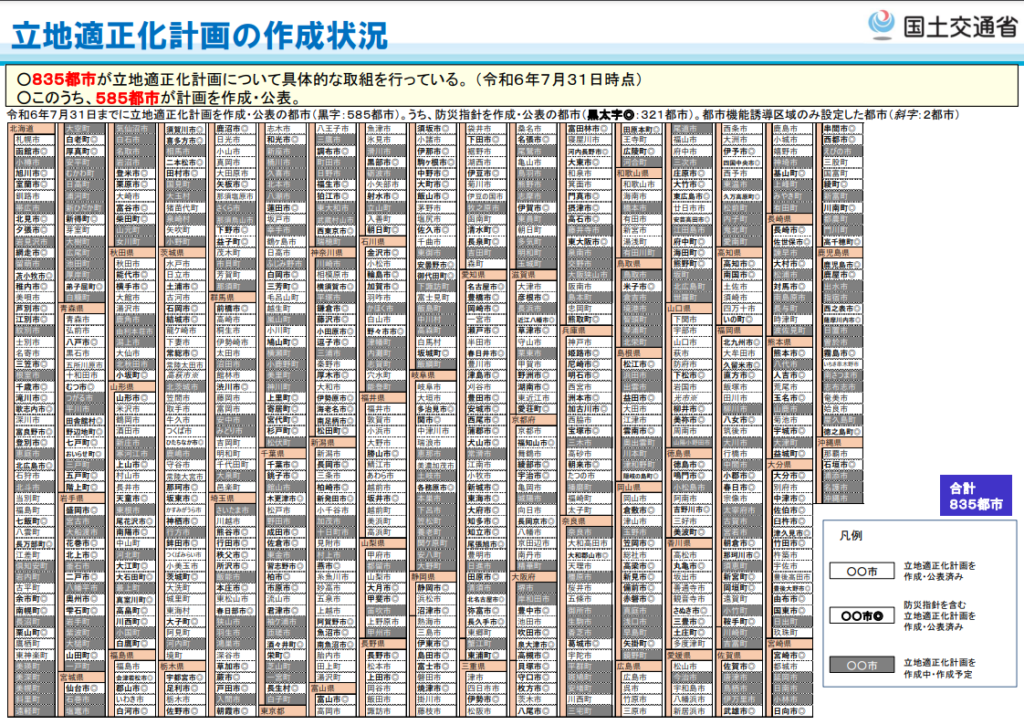

立地適正化計画を策定するには非常にお金がかかることもあり、法制化されてから10年以上が経過してますが策定されていない自治体も多くあります。

都市計画は一長一短にできるものでもなく、将来への投資であると考えると、立地適正化計画が策定されているか否かはその自治体がどれだけ将来投資に予算(税収等)を割いているかも見えてくるため、自治体の将来性の参考にもなると言えるでしょう。

現在約1700程度の自治体があるって考えれば半分程度は策定されているんですね。

愛知県に限って言えば豊田市や春日井市、安城市など人口が多く財政基盤がしっかりしている自治体が多く見受けられますね。

立地適正化計画では、災害に強いまちづくりも重要なテーマです。物件選びの際には、災害リスクが低いエリアを選ぶことが重要です。ハザードマップを確認し、洪水や土砂災害のリスクが低いエリアを選びましょう。

名古屋市では立地適正化計画に防災指針を盛り込んでおり、居住者が安心して暮らせるようにハード面、ソフト面で街づくりをどう進めていくか方針を掲げています。

実際に立地適正化計画を見てみよう

ここからはある自治体の立適を確認してみようと思います。

まずはこちらを見てください。

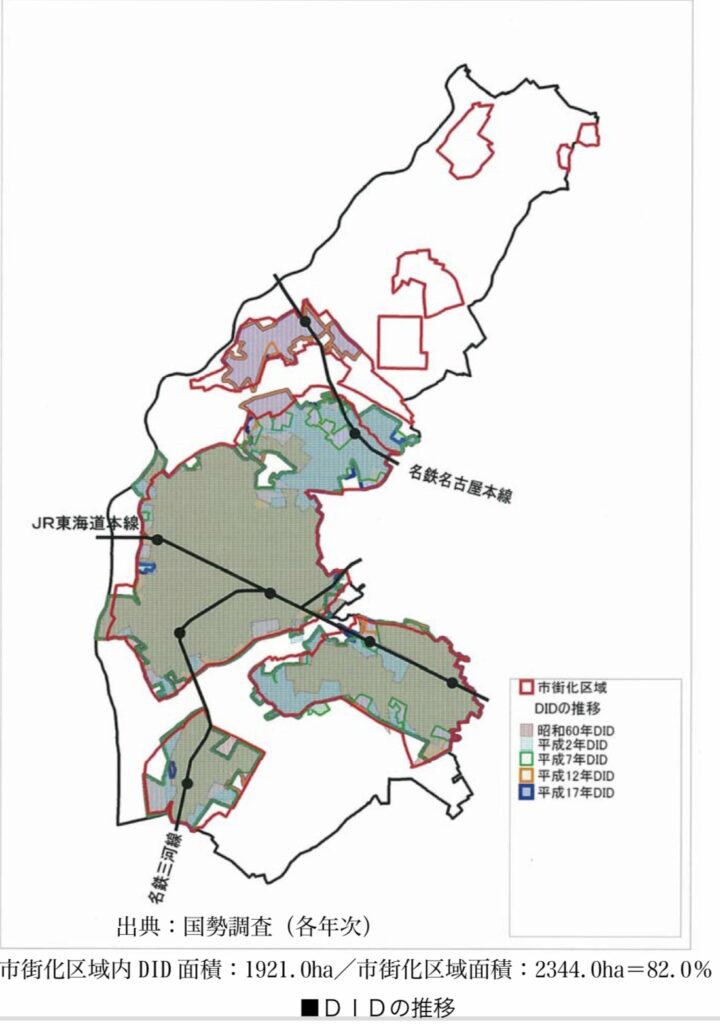

これは刈谷市の市街化区域とDID※を重ねたものです。これまで刈谷市の都市計画は市街化したいエリアと人口集中地区がほぼ重なっており、概ね都市計画の成功形と言えると思います。

DID・・・人口集中地区といい、4000人以上/㎢の人口が集まる地区が市町村内で隣接していることかつ隣接する地域の人口が5000人以上の地区のこと。

成熟した市街地と思ってもらっていいです。

刈谷市は市内にJR東海道本線の鉄道駅と、名鉄名古屋本線と三河線の鉄道駅を有する西三河の交通の要衝です。

各駅を中心として市街地が形成されていることがよくうかがえる図です。

そして立地適正化計画とは、基本的にこの人口集中地区に都市機能誘導区域や居住誘導区域を設定していきます。

人口集中地区の多くは駅の周辺になるので基本的な考えとして、市街化区域内にある鉄道駅の半径800m圏内〜1km圏内に居住誘導区域を設定している自治体が多く見受けられます。

そのうち拠点となる街の中心駅の半径800m〜1000m圏内に都市機能誘導区域を設定していることが多いです。

青い線で囲まれたエリアが居住誘導区域ですので、刈谷市の将来ビジョンとして、今後集中的に人口を増やしていく地区はJR「刈谷」駅と名鉄「刈谷市」駅だということが見てとれます。

駅近辺にに住めばいいってものでもなさそうですね。

ていうか市街化区域の3分の1もなさそうな・・・

都市計画というのは地価に大きな影響を与えますから、地権者・有権者にとっても自身の土地が区域内に入るかどうかは非常に重要視されているでしょう。その中でここまで大々的に街の線引きを行った刈谷市に、将来のためにコンパクトシティ化を推進しようという本気度を感じたのでご紹介させていただきました。

立地適正化計画の課題

立地適正化計画は、持続可能なまちづくりを目指す重要なツールですが、その実施にはいくつかの課題があります。以下に、立地適正化計画の主な課題を詳しく説明します。

- 届出制であるためうまく住民を計画区域内に誘導できるかどうかわからない。(居住誘導は民意に依存)

立地適正化計画区域外に建てたいな〜

という方がいても自治体は「建てちゃダメ」と反対はできないということです。

届け出さえ出せば基本的にいままでどおりどこでも住宅を建てられます。

- 設定した区域が人々にとって魅力的に映るように自治体は考えて施設を誘導していく必要がある。

自治体の都市計画の手腕が試されています。

- 立地適正化計画では、都市機能を特定の区域に集約するため、一部の地域では不便を感じる住民が出てくる可能性がある。

- 特に、市街化調整区域に住む住民や、既存の商業施設が移転・縮小される地域では、反対意見が強まる場合がある。

- 住民への丁寧な説明と合意形成が不可欠。

- ワークショップや説明会を開催し、住民の意見を反映させることが重要。

立地適正化計画の実施には、多額の財政支出が必要であり、その財源確保が課題。

- 公共交通の整備

- 公共施設の移転・集約

- インフラ整備(道路、下水道など)

特に財政力の弱い自治体では、計画の実施が困難なことが考えられます。

- 国や都道府県からの財政支援を活用する。

- PFI(Private Finance Initiative)やPPP(Public-Private Partnership)などの民間資金を活用する。

- 既存の都市構造(道路網、土地利用など)と立地適正化計画が整合しない場合がある。

特に、無秩序に拡大した都市では、計画の実施が難しい場合があります。

- 既存の都市構造を詳細に分析し、計画を柔軟に調整する。

- 段階的な実施により、既存の都市構造との整合性を図る。

- 人口減少が深刻化することで、都市機能を集約しても利用者が少なく、計画の効果が限定的になる可能性があること

- 過疎地域では、都市機能を集約することが難しい場合があること

- 地域の特性に応じた柔軟な計画策定を行う。

- コンパクトシティの形成と同時に、地域経済の活性化を図る。

- 立地適正化計画内においても、地方都市で利用者が少なく、公共交通の維持が難しい場合があること。

- バスや鉄道の運行本数が少ないと、住民の利便性が低下する可能性があります。

- デマンド型交通(オンデマンドバスなど)を導入し、効率的な運行を図る。

- 自治体や民間企業が連携し、持続可能な公共交通システムを構築する。

- 都市機能を特定の区域に集約することで、災害時のリスクが高まる可能性があります。(内水氾濫等)

- 災害リスクの高い区域に人口が集積していた場合に、都市機能を集約させることを避ける可能性があること

- ハザードマップを詳細に分析し、災害リスクの低い区域に都市機能を集約する。

- 防災施設や避難場所を整備し、災害時の安全性を確保する。

自治体だけではどうすることもできない課題も多く散見されます。

国の補助を受けながら地方の活性化が進むようになることを願っています。

まとめ

- 立地適正化計画はコンパクトシティ化を推進する都市計画(街づくり)のこと

- 街の線引きはこれまでに2回行われている。立地適正化計画は2回目の線引きで、いうなれば『令和版街づくり』

- 立地適正化計画を意識することで、資産価値の向上や利便性の向上だけでなく、健康面や環境面にもプラスに働く

- 基本的には都市機能誘導区域と居住誘導区域という2つの区域が設定される。

- 自治体によっては立地適正化計画の計画区域がかなり限定的になることも(刈谷市など)

- 課題としてはあくまで誘導であり、強制力はないため、計画通りにいくかどうかは自治体の手腕が問われる

- 財政力のない自治体は計画すら立てられず、国や民間の協力が必要不可欠

不動産購入は、人生の大きな決断の一つです。立地適正化計画を意識することで、より安心で快適な生活を送ることができるでしょう。この記事が、皆さんの物件選びの参考になれば幸いです。今後も、不動産購入に関する役立つ情報を発信していきますので、ぜひご期待ください!